19元大流量卡竟是2G网络?消费者需警惕流量套餐陷阱

电信 | 云林卡29元180G+0.1元/分钟【全国发货】免费

激活首月赠送30元话费,当月有效,次月不结转。 激活立即到账50G通用流量。

流量卡免费领包邮到家

更多大流量套餐等您挑选

电信免月租免费办理

更多套餐等您挑选

联通畅享卡免费选号

通用大流量、可选号

移动免月租0元领卡

首月免月租、大流量

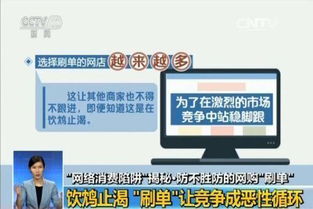

近日,有消费者反映,市面上宣传的“19元大流量卡”实际网速仅为2G,与宣传的“高速流量”严重不符,引发对低价流量套餐陷阱的关注,此类套餐往往以超低月费和超大流量为噱头,却在隐蔽条款中限速或设置苛刻使用条件,导致用户实际体验远低于预期,业内人士指出,部分运营商通过模糊宣传吸引用户,消费者需仔细核对合约细则,尤其注意“限速阈值”“网络优先级”等关键信息,工信部数据显示,2023年三季度关于“虚假宣传”的电信投诉占比达12%,建议用户选择套餐时优先核实运营商资质,通过官方渠道办理,避免因贪图低价落入消费陷阱。

本文目录导读:

近年来,随着移动互联网的普及,各大运营商纷纷推出低价大流量套餐,吸引消费者办理。“19元大流量卡”因其低廉的价格和看似丰厚的流量资源,成为不少用户的选择,近期有消费者反映,部分标榜“19元大流量卡”的产品实际仅支持2G网络,导致网速极慢,甚至无法正常使用,这一现象引发了广泛关注,也让消费者对低价流量套餐的真实性产生质疑。

2G网络的局限性

2G(第二代移动通信技术)诞生于20世纪90年代,主要用于语音通话和低速数据传输,随着3G、4G乃至5G的普及,2G网络在速度、延迟和稳定性方面已远远落后。

- 网速极慢:2G的理论下载速度仅为几十Kbps,远低于4G的100Mbps和5G的1Gbps以上,这意味着,即便套餐包含“大流量”,用户在实际使用时可能连基本的网页浏览、视频播放都无法流畅进行。

- 应用兼容性差:现代APP(如短视频、在线游戏、高清视频通话等)均基于高速网络设计,2G网络难以支撑其正常运行。

- 逐步退网:全球多个国家已开始关闭2G网络,以腾出频谱资源用于5G建设,若用户依赖2G网络,未来可能面临无网可用的风险。

低价流量卡的营销套路

为什么部分运营商或虚拟运营商(MVNO)仍推出“19元大流量卡+2G网络”的套餐?这背后可能存在以下几种营销策略:

模糊宣传,误导消费者

- 广告中强调“大流量”和“低价”,但未明确标注网络制式,导致消费者误以为能享受高速网络。

- 部分商家用小字注明“限速至2G”,但大多数用户不会仔细阅读条款。

低成本运营,利润最大化

- 2G网络维护成本低,运营商可通过低价套餐吸引用户,再通过额外收费(如提速包、定向流量包)盈利。

- 部分虚拟运营商租用基础运营商的2G网络资源,以极低价格打包出售。

目标用户群体不同

- 部分老年用户或仅需接打电话的用户可能不关注网速,低价套餐对他们仍有吸引力。

- 但若年轻用户或流量需求大的消费者误购此类套餐,体验将大打折扣。

如何避免踩坑?

消费者在选择流量套餐时,应注意以下几点,以免落入“低价低质”的陷阱:

仔细查看网络制式

- 确认套餐是否支持4G/5G,避免仅支持2G/3G的产品。

- 可通过运营商官网或客服咨询具体网络覆盖情况。

关注限速条款

部分套餐在达到一定流量后会降速至2G,需提前了解限速规则。

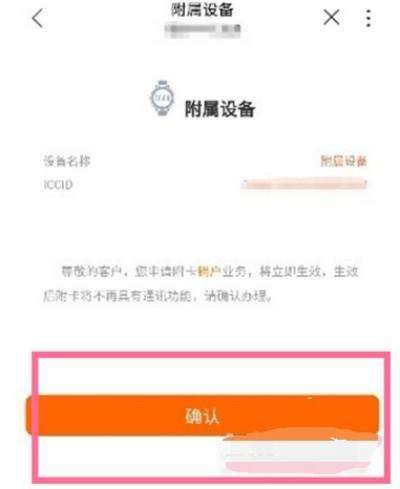

选择正规运营商

优先选择三大运营商(中国移动、中国联通、中国电信)或其授权的正规虚拟运营商,避免非正规渠道的“黑卡”。

试用后再长期办理

部分套餐提供短期体验,用户可先测试网速和稳定性,再决定是否长期使用。

“19元大流量卡”看似实惠,但如果仅支持2G网络,实际体验可能远低于预期,消费者在办理流量套餐时,务必擦亮眼睛,仔细阅读条款,避免因贪图低价而影响日常使用,监管部门也应加强对运营商广告的规范,防止误导性宣传,保障消费者的知情权和选择权。

在5G时代,2G网络已逐渐退出历史舞台,用户应选择符合自身需求的套餐,享受真正的“大流量”高速网络体验。

🚀 更多热门套餐,点击进入官方授权店铺 🚀包邮到家

相关文章

- 河南联通19元135流量卡,划算又实用的流量套餐

- 19元月租移动流量卡,让你的移动数据更自由!

- 电信19元流量卡,不定向服务解析与用户分析

- 电信19元定向流量卡套餐,价格实惠,流量精准,满足你的需求

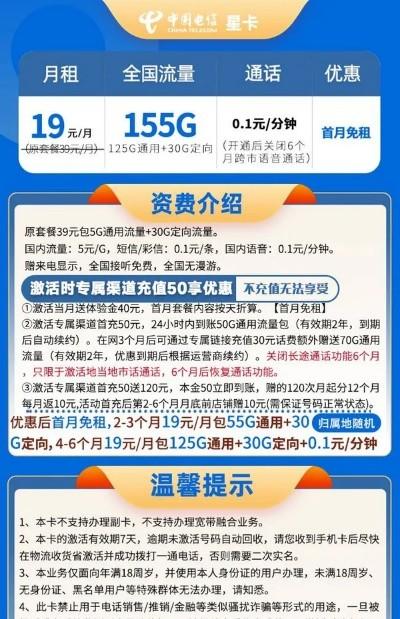

- 电信流量星卡全国无限流量19元,了解一下这个划算的流量套餐

- 移动卡19元220g流量,性价比之王

- 河南联通月租19元流量卡,性价比之王,畅享网络新体验

- 移动卡19元3600g流量卡,性价比之王,畅享网络新体验

- 19元60G通用流量卡,值得拥有的通信新选择

- 深圳移动流量卡永久19元,优惠解读与使用指南