19元大众卡,3.3G流量背后的性价比与市场博弈

19元大众卡以3.3G流量的低价套餐成为市场焦点,其高性价比吸引了大量预算敏感型用户,这一资费策略直击传统运营商高价流量套餐的痛点,通过压缩利润空间抢占市场份额,反映出通信行业激烈的价格竞争,低价套餐也可能面临隐性成本问题,如限速规则或附加消费条款,消费者需仔细权衡实际需求与套餐限制,从市场博弈角度看,此类产品既是运营商争夺下沉市场的工具,也倒逼行业优化资费结构,推动“流量普惠”趋势,如何在可持续经营与用户增长间平衡,将成为运营商面临的关键挑战。

本文目录导读:

在移动互联网时代,流量已成为用户选择通信套餐的核心指标,近年来,各大运营商为争夺用户,纷纷推出低价高流量的“互联网套餐”,而“19元大众卡提供3.3G流量”的配置,正是这一竞争白热化的缩影,这一套餐看似简单,背后却隐藏着运营商的市场策略、用户需求的变化以及行业发展的趋势。

19元3.3G流量的市场定位

19元档套餐是运营商针对低消费人群设计的“入门级产品”,目标用户多为学生、老年人或对流量需求不高的群体,3.3G流量的配置,恰好覆盖了轻度用户的基础需求——日常社交(微信、QQ)、短视频浏览(抖音、快手)以及新闻阅读,与传统的“5元30M”或“10元100M”相比,这一套餐的性价比显著提升,反映了运营商从“语音时代”向“流量时代”的转型。

3.3G流量是否够用?根据工信部数据,2022年用户月均流量消耗已超15GB,相比之下,3.3G仅能满足最低需求,运营商通过精准控制流量额度,既降低了套餐价格门槛,又为后续的“流量加购包”或“升级套餐”预留了盈利空间。

运营商的价格战与盈利逻辑

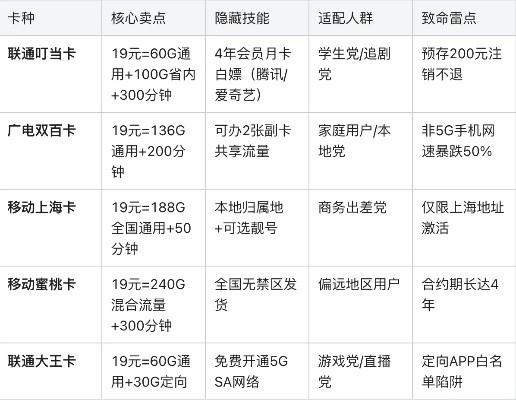

“19元3.3G”套餐的推出,本质上是运营商在增量市场见顶后的存量竞争手段,中国移动、联通、电信通过低价套餐吸引用户,再通过以下方式实现长期盈利:

捆绑消费:部分套餐要求承诺在网12个月,或绑定额外增值服务(如视频会员)。

流量溢出收费:用户超量后按0.29元/MB计费,实际成本远高于基础套餐。

生态联动:与互联网公司合作(如腾讯王卡、阿里宝卡),通过免流App培养用户习惯,后续引导消费。

值得注意的是,这类套餐的“性价比”往往伴随限制条件,例如仅限新用户、区域限制或夜间流量占比过高,用户在选购时需仔细阅读条款,避免落入“低价陷阱”。

用户需求与行业趋势的冲突

尽管3.3G流量对轻度用户足够,但随着5G普及和短视频爆发,流量需求呈指数级增长,许多用户发现,19元套餐很快需要叠加流量包,实际月消费可能突破50元,这种“低开高走”的模式引发争议:

支持者认为:低价套餐降低了通信门槛,尤其惠及农村和老年群体。

批评者指出:运营商通过复杂规则模糊真实成本,用户权益难以保障。

行业可能面临两种方向:

流量资费进一步下探:随着5G基站规模化,单位流量成本下降,运营商或推出“19元10G”等更具竞争力的套餐。

服务差异化竞争:例如定向免流、云存储捆绑等,从“卖流量”转向“卖服务”。

理性选择:如何评估19元套餐?

对于消费者,建议从以下维度权衡:

使用场景:若仅需偶尔联网,3.3G是经济之选;但高频用户需考虑更高档套餐。

覆盖网络:确认当地4G/5G信号强度,避免因网络差导致流量浪费。

长期成本:对比运营商的“保号套餐”+单独流量包,可能更灵活实惠。

“19元大众卡3.3G流量”是通信行业内卷与用户红利消退的产物,它既体现了技术进步带来的资费下降,也暴露了运营商与消费者之间的博弈,作为用户,唯有看清规则、按需选择,才能在这场流量战争中真正受益。

(全文约850字)

- 小米19元流量卡限速问题引争议,是实惠还是套路?

- 流量大王卡19元月租,超值套餐还是营销噱头?

- 天津流量卡哪个最划算便宜?2024年最新套餐对比与选购指南

- 如何关闭联通流量卡自动续约?详细操作指南

- 电信大圣卡19元流量套餐,超值选择还是营销噱头?

- 铁力电信流量卡19元,超值套餐解析与使用指南

- 如何更改手机双卡流量设置,详细操作指南

- 移动什么卡便宜且流量多?2024年高性价比套餐推荐与选购指南

- 佛山移动卡19元流量卡,超值套餐解析与办理指南

- 电信流量卡19元流量星卡,超值套餐解析与使用指南