移动手机卡流量可结转,用户福利与使用攻略

中国移动推出流量结转服务,用户当月未使用的套餐内通用流量可自动结转至次月,有效期为1个月,次月底未用完将清零,该福利适用于4G/5G套餐用户,但定向流量、限时优惠流量及部分特殊套餐不参与结转,用户可通过"中国移动APP"或短信查询结转流量余额,建议定期清理后台应用、关闭自动更新以节省流量,并在Wi-Fi环境下优先使用大流量服务,运营商提醒,结转流量使用顺序次于当月套餐流量,且不可共享或转赠,此政策既减少流量浪费,又提升用户体验,建议用户合理规划月度流量分配,充分利用这一便民服务。(注:具体规则以各省市运营商政策为准)

本文目录导读:

如何充分利用你的剩余流量?**

在移动互联网时代,流量已成为人们日常生活中不可或缺的一部分,无论是社交、娱乐、办公还是学习,流量的消耗速度越来越快,许多用户常常面临一个问题:当月流量用不完,月底却要被清零,造成资源浪费,近年来,中国移动等运营商推出了“流量可结转”政策,允许用户将未使用的流量延续到下个月使用,这一政策不仅提升了用户体验,也优化了流量资源的分配,本文将深入探讨移动手机卡流量可结转的政策背景、优势、适用条件以及如何最大化利用这一福利。

流量可结转政策的背景

1 流量清零时代的痛点

在过去,国内三大运营商(中国移动、中国联通、中国电信)普遍采用“月底清零”的流量管理模式,即用户当月未使用的流量不会累积到下个月,而是直接作废,这种模式引发了大量用户的不满,尤其是那些流量套餐较大但实际使用较少的用户,他们不得不眼睁睁看着自己花钱购买的流量被浪费。

2 政策推动与市场变化

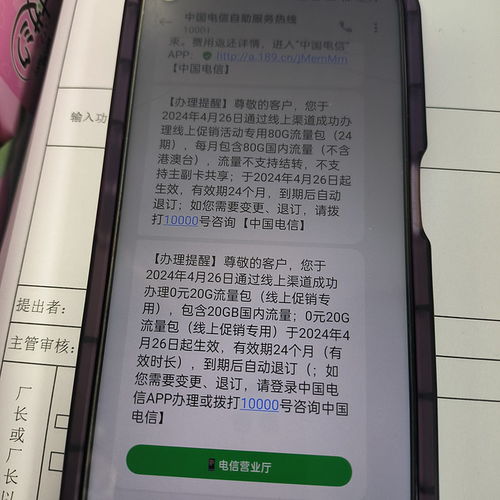

随着用户需求的增长和市场竞争的加剧,工信部开始推动运营商优化流量管理政策,2015年,中国移动率先在部分地区试点“流量可结转”服务,随后逐步推广至全国,这一政策的推出,不仅提升了用户满意度,也增强了运营商的市场竞争力。

3 流量可结转的定义

流量可结转,即“流量不清零”政策,是指用户当月未使用的流量可以自动延续到下个月继续使用,而不会在月底被清零,这一政策适用于基础套餐内的流量、流量包、赠送流量等多种类型,但不同运营商和套餐的具体规则可能有所不同。

流量可结转的优势

1 减少资源浪费

流量可结转政策让用户能够更灵活地使用自己的流量,避免因月底清零而造成的浪费,特别是对于流量需求波动较大的用户(如学生、商务人士),这一政策能更好地满足他们的使用需求。

2 提升用户体验

过去,用户为了不浪费流量,可能会在月底疯狂使用流量,甚至下载不必要的文件,而流量可结转后,用户可以更合理地规划流量使用,不必再担心月底“突击消费”。

3 降低通信成本

对于流量需求较低的用户,他们可以选择更经济的套餐,而不用担心流量用不完被清零,长期来看,这有助于降低用户的通信支出。

4 增强运营商竞争力

流量可结转政策提升了用户对运营商的满意度,减少了用户因流量清零问题而转网的情况,这一政策也促使运营商优化套餐设计,提供更具吸引力的服务。

流量可结转的适用条件

虽然流量可结转政策带来了诸多便利,但并非所有流量都能无条件结转,不同运营商和套餐的具体规则有所不同,以下是常见的适用条件:

1 适用流量类型

基础套餐流量:通常可以结转。

流量包(如月包、季包):部分可结转,需查看具体说明。

赠送流量:部分运营商的赠送流量不可结转。

定向流量(如视频、音乐专属流量):一般不参与结转。

2 结转规则

结转期限:通常只能结转至下个月,不能无限累积(如中国移动的流量最多可结转一个月)。

使用顺序:下月使用时,优先消耗结转流量,再使用当月新流量。

套餐变更影响:如果用户更换套餐,未结转的流量可能会失效。

3 不同运营商的差异

中国移动:部分套餐支持流量结转,但赠送流量通常不参与。

中国联通:较早推出流量不清零政策,部分套餐支持多个月累积。

中国电信:部分套餐支持结转,但规则较为复杂,需咨询客服。

如何最大化利用流量可结转?

1 选择合适的套餐

如果每月流量使用波动较大,建议选择支持流量结转的套餐。

避免选择流量过多但实际用不完的高价套餐,以免浪费。

2 关注流量使用情况

通过运营商APP或短信查询剩余流量,避免月底才发现大量未使用流量。

设置流量提醒,防止超额使用。

3 合理规划流量使用

如果月底仍有较多剩余流量,可以提前下载电影、音乐等大文件,避免浪费。

将结转流量用于次月的高流量需求场景,如旅行、出差等。

4 了解运营商的特殊活动

部分运营商会推出“流量转赠”或“流量兑换”活动,用户可将剩余流量兑换成话费或其他权益。

关注节假日或促销期间的流量赠送活动,以补充流量储备。

未来流量管理的发展趋势

1 更灵活的流量共享

运营商可能会推出家庭共享、朋友共享等流量管理模式,让用户更自由地分配流量资源。

2 按需定制套餐

随着大数据和AI技术的发展,运营商可能推出“智能套餐”,根据用户的实际使用习惯动态调整流量分配。

3 跨月甚至跨年流量累积

部分国家已实现流量长期累积(如半年或一年),国内运营商未来也可能推出类似政策,进一步提升用户体验。

移动手机卡流量可结转政策的推出,标志着国内通信服务向更加人性化的方向发展,用户不再需要担心流量浪费,可以更灵活地规划自己的通信消费,不同运营商和套餐的规则各异,用户仍需仔细了解自己的套餐条款,以最大化利用这一福利,随着技术的进步和市场竞争的加剧,流量管理模式还将继续优化,为用户带来更多便利。

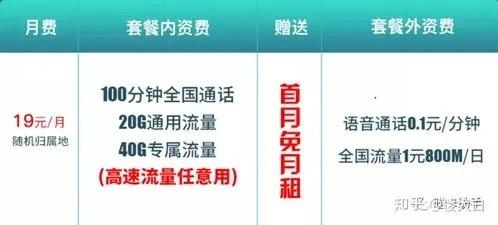

- 联通19元“无限流量卡”真相与选择指南

- 小米19元流量卡限速问题引争议,是实惠还是套路?

- 流量大王卡19元月租,超值套餐还是营销噱头?

- 19元流量卡,你的投资是否值得?

- 19元全国流量王卡套餐,你的理想选择

- 苹果手机数据流量卡怎么办?全面解决方案解析

- 流动至多,智享生活,郑州市19元流量王卡的便捷生活

- 19元移动流量卡,超值选择还是营销噱头?

- 19元超大流量卡申请表,超值套餐背后的秘密与申请指南

- 大王卡19元套餐流量够吗?深度解析与使用建议