19元租大流量卡套餐,真的划算吗?全面解析低价流量套餐的利与弊

19元大流量卡套餐看似实惠,但需理性权衡利弊,其优势在于低价满足高流量需求,适合预算有限或短期使用的用户,且无需长期合约,这类套餐常存在隐形限制:流量可能为定向或限速,超出后资费陡增;部分需首充话费或捆绑消费,实际成本高于宣传价;售后服务与信号稳定性也可能逊于主流运营商,频繁更换套餐可能导致号码管理不便,建议用户仔细阅读条款,对比个人使用习惯(如是否需全国流量、通话时长等),并警惕“低价陷阱”,总体而言,短期应急或轻度用户可考虑,但长期高需求者仍需选择更透明的正规套餐。(198字)

本文目录导读:

引言:低价流量套餐的诱惑

在移动互联网时代,流量已成为刚需,各大运营商和虚拟运营商纷纷推出“19元租大流量卡套餐”,宣称“月租低至19元,享百GB流量”,吸引了不少用户的目光,这类套餐是否真的如宣传般实惠?背后是否存在隐藏条款?本文将深入分析其优缺点,帮助消费者做出理性选择。

19元大流量套餐的“真面目”

解析

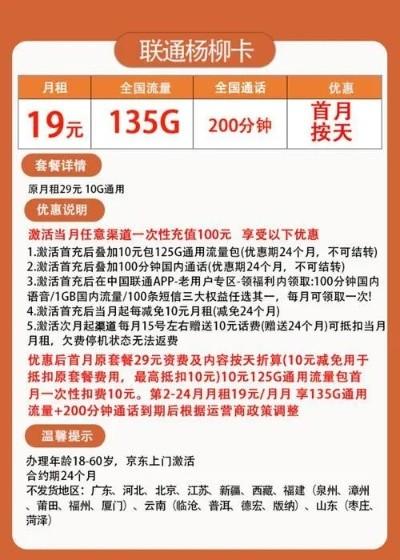

目前市面上的19元套餐通常分为两类:某运营商宣传“19元100GB”,实际为30GB通用流量+70GB定向流量(如抖音、微信专属),且限速至1Mbps后体验大幅下降。

首月优惠型:首月19元,次月起恢复原价(如39元/月),需长期合约绑定。

长期低价型:长期19元,但流量可能为“定向流量”(仅限特定APP使用),通用流量仅1-5GB,超出后限速或额外收费。

隐藏条款需警惕

合约期限制:部分套餐需签约12-24个月,提前解约需支付违约金。

限速阈值低:如“100GB流量”可能仅在4G网络下可用,超量后降为3G网速。

地域限制:部分卡仅限本地使用,异地需额外付费。

低价套餐的适用人群

轻度用户:每月流量需求低于10GB,且主要使用定向APP(如短视频、社交软件)的用户。

备用卡需求:作为主卡外的第二张卡,用于特定场景(如出差临时上网)。

短期优惠党:愿意频繁换卡、追逐首月折扣的用户。

潜在风险与不足

体验打折:限速后网速可能无法满足视频通话、游戏等高需求场景。

服务缩水:部分虚拟运营商信号覆盖差,偏远地区可能无服务。

资费陷阱:如“免流APP”实际仍需消耗通用流量,或广告弹窗不计入免流范围。

如何选择靠谱套餐?

看清条款:重点关注“通用流量比例”“限速阈值”“合约期”等细节。

对比运营商:优先选择信号覆盖广的主流运营商(如移动、联通、电信)。

按需选择:

高频用户:选择30元以上的高通用流量套餐。

短期需求:用“互联网卡”(如腾讯王卡、阿里宝卡)的定向免流服务。

行业趋势:低价套餐为何泛滥?

运营商竞争白热化:5G时代用户增长放缓,低价成为拉新手段。

互联网公司入局:虚拟运营商(如小米、京东)通过流量合作分羹市场。

用户习惯变化:短视频、直播等应用推高流量需求,低价套餐成“入口”。

理性消费,避免冲动

19元大流量套餐看似“白菜价”,但可能隐藏成本,建议用户根据实际需求选择,切勿被营销话术迷惑,若追求长期稳定体验,适当提高预算选择正规套餐,远比频繁换卡更省心。

一句话总结:低价≠高性价比,流量套餐的选择需“量体裁衣”。

- 小米19元流量卡限速问题引争议,是实惠还是套路?

- 流量大王卡19元月租,超值套餐还是营销噱头?

- 天津流量卡哪个最划算便宜?2024年最新套餐对比与选购指南

- 如何关闭联通流量卡自动续约?详细操作指南

- 电信大圣卡19元流量套餐,超值选择还是营销噱头?

- 铁力电信流量卡19元,超值套餐解析与使用指南

- 如何更改手机双卡流量设置,详细操作指南

- 移动什么卡便宜且流量多?2024年高性价比套餐推荐与选购指南

- 佛山移动卡19元流量卡,超值套餐解析与办理指南

- 电信流量卡19元流量星卡,超值套餐解析与使用指南